Je ne sais pas par où commencer.

Je vous parle depuis le passé, depuis le moment où j’écris ce Culture Bis, que j’ai failli ne pas écrire tant j’ai cru mille fois me perdre pendant mes recherches, mais j’ai fini par me dire qu’il faut bien commencer quelque part. Si vous entendez ce Culture Bis, c’est que j’ai réussi à sortir des remous de l’aventure ontologique dans lequel le film m’a embarquée. Si vous ne l’entendez pas, c’est qu’à l’heure où j’écris, je n’ai pas encore perdu espoir, je ne sais pas encore que je n’en sortirai pas.

Je vous parlais le 11 Août 2022 dans une story instagram d’un film qui allait sortir quelques jours plus tard, un film que nous venons de voir multi-récompensé aux Oscars : le film Everything, everywhere, all at once des Daniels, une production du studio indépendant A24, dont je ne peux que vous conseiller les autres films distribués si vous ne les avez pas déjà vus, entre autres bien sûr : Ex-Machina, The Lobster, ou encore le récent The Whale dont je pourrai vous reparler un de ces jours.

Si vous préférez avoir vu le film avant d’écouter ce Culture Bis, faites-le parce que je vais spoiler un certain nombre d’éléments. Si vous restez, sachez que je vais dire beaucoup de choses mais que ce Culture Bis est loin d’épuiser ses possibilités. Je ne vais pas faire d’analyse complète du film, d’ailleurs je tire mon chapeau à ceux qui l’ont fait sur youtube notamment, rien que d’analyser les différentes références que fait le film au cinéma et à la pop culture, c’est déjà un gros travail. Dans ce film, il y a littéralement tout, partout, tout le temps, que ce soit dans les images convoquées ou dans le scénario-, de Kill Bill, à Ratatouille, en passant par Matrix, Rick et Morty, 2001 l’Odyssée de l’espace, Indiana Jones, In the Mood for love, et la liste est loin d’être exhaustive. 4/3, 16/9, format plus large, notons aussi que les formats changent en fonction des scènes. Et ça n’est pas tout, si je puis dire : tout est littéralement partout, en même temps parce que le film est un mélange de genres et de tonalités, on passe de la scène de film de Kung Fu, à la comédie, en passant par la science-fiction ou le drame familial et chaque genre est littéralement présent dans chaque scène, sans que cela ne donne le tournis tant tout sonne juste. Et puis, il y a tout, partout, en même temps parce que le film se passe dans une réalité où le multivers existe, où chacun de nos choix crée un nouvel univers parallèle, un multivers dont tous les moi alternatifs ainsi créés poursuivent leur petit chemin dans leur petite bulle du multivers. D’ailleurs, dans le film, l’un des univers alternatifs est le nôtre puisqu’on y verra de vraies images de l’actrice principale à un gala.

Pour résumer le plus simplement le film, et ce n’est pas une mince affaire, il faut sûrement commencer par le personnage d’Evelyn, une femme sino-américaine d’une quarantaine d’années, que l’on découvre au début du film submergée par des piles de dossiers, notes et factures, à l’arrière de la laverie qu’elle possède, surmenée et se préparant à un entretien avec l’inspectrice des impôts ; en rupture avec son mari, éternel optimiste dont l’enthousiasme l’agace, et avec sa fille, elle-même en proie à une crise existentielle.

La vie d’Evelyn est bouleversée lorsque son mari Waymond est brièvement possédé par une version parallèle de lui-même, Alpha Waymond, qui lui explique l’existence du multivers et la menace que Jobu Tupaki, la version alternative de sa fille Joy dans l’Alphavers, représente pour le multivers. Alpha Waymond pense que l’Evelyn de cet univers peut arrêter la folie destructrice de Jobu Tupaki. Pour combattre Jobu Tupaki, Alpha Waymond enseigne à Evelyn comment faire des “sauts d’univers” en effectuant une série d’actions aléatoires, insensées. Evelyn peut alors “posséder” à son tour des versions alternatives d’elle-même et utiliser leurs capacités ou leur particularité dans sa propre réalité. Commence une épopée multiverselle en trois chapitres : Tout, partout, en même temps. Everything, everywhere, all at once.

Evelyn découvre alors ses vies alternatives, une où elle a des doigts en forme de saucisse, ou encore une où n’est jamais partie de Chine avec Waymond et où elle est devenue maîtresse de kung fu et star de cinéma.

On apprend alors que le moi de Joy de l’Alphavers s’est scindé à la suite d’expériences trop intensives de sauts d’univers, initiées par sa mère dans l’Alphavers, de sorte à ce qu’elle expérimente tous les univers à la fois et puisse les manipuler selon sa volonté. Alpha Joy devenue Jobu Tupaki, omnisciente et omnipotente, met l’ensemble de ce qu’elle a vu et vécu, voit et vit, dans un trou noir en forme de bagel menaçant, capable d’engloutir l’ensemble du multivers.

Un bagel, cette forme impraticable, sur laquelle chaque avancée nous ramène inlassablement au point de départ, tel Mario Bros dans la première version de 1938 ; un trou, belle métaphore du gouffre qui s’est ouvert en Joy, dont la joie, l’enthousiasme, la curiosité de jouer toutes les parties en même temps s’est vite transformée en son opposé : la lassitude, la mélancolie, le désespoir. Et là vous vous dites, qu’est-ce qu’elle nous raconte avec ses histoires de doigts-saucisse et de bagels ? C’est absurde.

Alors non, ce n’est pas absurde, c’est l’absurde. Et l’absurde, c’est très sérieux. D’ailleurs le bagel aussi c’est très sérieux, ça a toujours été quelque chose de très sérieux. Et pour preuve :

En 2016, le Comité Nobel envahit les médias avec une histoire de bretzel, de bagel et de donut. Le recours à ces pâtisseries qui n’ont a priori rien à voir, leur permettra d’expliquer les travaux des trois physiciens lauréats, David J. Thouless, F. Duncan Haldane et J. Michael Kosterlitz, récompensés « pour les découvertes théoriques des transitions de phase topologique » qui, selon le comité, “ont permis des avancées dans la compréhension théorique des mystères de la matière et créé de nouvelles perspectives pour le développement de matériaux innovants ». Ah la topologie… cette branche des mathématiques, appelée initialement analysis situs, où on étudie les propriétés invariantes sous l’effet de transformations binuivoques continues. MDR. bon.

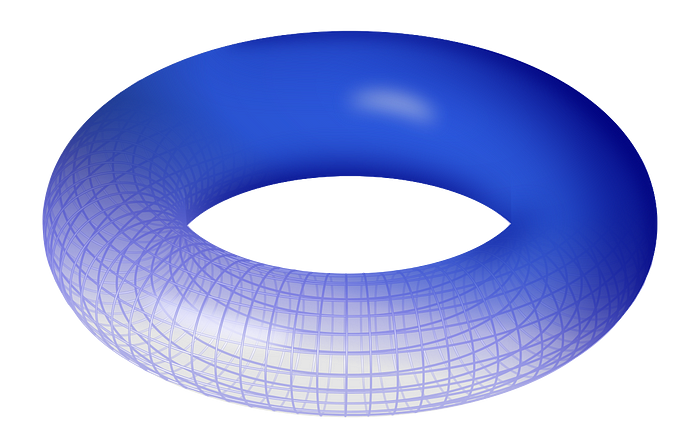

Selon la topologie, deux objets sont homéomorphes, ou topologiquement équivalents, si l’un peut devenir l’autre en se déformant de manière continue, par étirement, plissement et compression, sans aucune déchirure, collage ou pli marqué. Ainsi, les chambres à air, les pailles, les tasses, et les bagels font partie de la même famille topologique : le tore.

Et vous allez me dire comment ça ? la paille a deux trous, et bien non Jamy,

pas topologiquement : si on la rétrécit, elle finira par n’avoir qu’un trou. J’hésite à nous rajouter à la liste des tores, je laisse ça à Lacan, mais je ne résiste pas au plaisir de vous renvoyer vers une masterpiece de cuisine topologique lacanienne, intitulée “La cuisine de Lacan. Tore farci au faux trou” (il vous faudra avoir l’estomac bien accroché par contre mais vous m’en donnerez des nouvelles).

La topologie fait écho à l’homéomorphie des univers dans le film : chaque univers parallèle est une variation du Même, peut importe les déformations ou les métamorphoses que les choix ont opérés dans chacun d’entre eux. Notons au passage que des théories font du tore la forme possible de notre univers : un univers toroïdal, fini et également plus petit que ce qu’on l’imaginait, qui finirait par s’écrouler sur lui-même. Dans un tel univers, un vaisseau spatial dont la vitesse serait supérieure à la vitesse d’expansion de l’univers et qui irait toujours sans s’arrêter dans la même direction finirait par se retrouver à son point de départ. Ca fait tourner la tête n’est-ce pas ? Ca nous fait nous sentir particulièrement petits … et ridicules. Joy, en expérimentant tout, partout, en même temps, atteint un état de lassitude, d’ennui, puis de colère face à LA question : celle du sens. Pourquoi poursuivre dans un monde vide de sens ? Pourquoi, Mr Anderson ? Pourquoi souffrir, pourquoi vivre, si rien n’a de sens. Une des plus belles scènes du film est sans doute une longue scène muette sous-titrée où Evelyn et Joy se retrouvent dans un univers où les conditions pour la vie sur terre n’ont pas été réunies. On y voit deux pierres dans un dialogue métaphysique sur l’existence, dont je vous retranscris une partie ici :

Joy : “Pendant la plus grande partie de notre histoire, nous savions que la Terre était le centre de l’univers. Et nous torturions et tuions des gens pour avoir dit le contraire. Jusqu’à ce qu’on se rende compte que la Terre tournait en fait autour du soleil, qui n’est qu’un soleil parmi des milliers d’autres. (…) Chaque nouvelle découverte n’est que le rappel que nous sommes petits et stupides. Et qui sait quelle nouvelle découverte incroyable va encore arriver pour nous faire nous sentir comme d’encore plus petits bouts de merde”.

L’importance reconnue à l’espèce humaine et ses réalisations ne serait qu’une histoire d’échelle : c’est parce que notre vision des choses est étriquée que nous voyons grandes et importantes des choses qui ne le sont pas et que nous en venons même à faire preuve d’arrogance. Nous pensions avoir une place privilégiée dans l’univers, avoir bénéficié d’un traitement de faveur, mais non. Nous ne valons pas plus qu’une pierre, et peut-être même que nous valons moins lorsque nous succombons à la folie de croire valoir davantage. Le bien, le mal, la souffrance, le bonheur, tout ce qui nous arrive, et dont nous interprétions l’absence de sens apparent comme renvoyant à un sens global, total, que nous ne connaitrions pas encore, mais qui justifierait à posteriori tout ce que nous avons vécu ; tous ces mythes unificateurs ont perdu leur sens pour Joy qui se retrouve pierre dans cet univers là, mais Sisyphe dans tous les autres. Sisyphe poussant sa pierre jusqu’au sommet de la montagne et la regardant dégringoler, encore et encore. Une vie où la pire des sentences est l’interdiction de la mort, vue comme une échappatoire, une abolition de la souffrance. Une vie où être condamné à mort est une délivrance pour le condamné à vie, ou le condamné à vivre dans ce monde où tout se ressemble, tout se répète, où plus rien n’a de sens, où toutes les différences, mises côte-à-côte, deviennent des ressemblances, où chaque choix n’est qu’une alternative parmi d’autres, où le progrès est un mythe au même titre que les autres mythes. Ces mythes appartiennent au passé, à une sorte d’enfance de l’humanité à laquelle l’individu postmoderne est trop vieux pour participer. Parce que c’est bien les temps que nous vivons nous-mêmes : nous assistons à la fin des mythes et des utopies, à la dissipation des illusions, à l’écroulement des idéaux, des grandes narrations, des grands discours explicatifs. La postmodernité, sorte de gueule de bois de l’humanité au lendemain de la fête de la modernité, nous apprend qu’aucun récit ne peut prétendre à un degré de vérité supérieur, tout au mieux il peut prétendre à un degré supérieur d’efficacité, valeur chère au seul grand récit subsistant de la postmodernité, le néo-libéralisme et ses images, “immences énergies déployées pour tenir à bout de bras ce simulacre, pour éviter la désimulation brutale qui nous confronterait à l’évidente réalité d’une perte radicale de sens” (Baudrillard). Le rire cynique, l’ironie, le détachement, la parodie du réel, la parodie du social, le brouillage des frontières du réel et du fictif, du simulé, autant de symptômes de la postmodernité qui nous sont malheureusement trop familiers : multiplication des théories du complot, doute généralisé, désenchantement du monde, perte des repères, échec des utopies révolutionnaires, fragmentation de l’individu qui se dilue dans les statuts et les rôles qu’il faut “jouer” et où la vérité est propre à chacun. A tout cela s’ajoutent les angoisses socio-économiques, sanitaires et environnementales de ce que Gilles Lipovetsky nomme l’hypermodernité, ère supplantant celle de la postmodernité depuis le milieu des années 80. Tout ça vous semble terriblement familier, n’est-ce pas ?

Je décide de faire une petite pause Tiktok pour oublier un peu cette triste réalité et en rire — oui, je sais, j’aurais dû m’en douter que ce n’était pas une bonne idée mais que voulez-vous, on fait tous des erreurs. Je suis face à mille questions : la personne que je vois joue-t-elle un rôle ? Comment serait il possible de tenir le rôle si longtemps ? Est-ce fake ? Est-ce un filtre ? Est-ce du 1er, second, millième degré ? Faut-il en rire ou est-ce très sérieux ? Est-ce la réalité ou une mise en scène ? Je scrolle, les genres se mélangent, je passe du rire au larmes et tout à coup, je me retrouve ainsi face à ces milliers de réalités alternatives, ces vies, ces lieux, ces moments que l’on s’imagine vivre nous aussi, et que l’on expérimente sans même avoir besoin de saut d’univers : tout, partout, en même temps. Toutes ces portes ouvertes vers un ailleurs auquel il m’arrive de m’identifier, ces posts, ces storys qui me font rêver l’espace d’un instant : “si ce jour là au lieu de faire ainsi, j’avais fait autrement”. Le multivers, c’est déjà la réalité dans laquelle nous vivons : un monde interconnecté, où tout est à accessible à tout le monde, sans contrainte de temps : tout, partout, en même temps. Un monde incertain, où tout apparait dans son interconnexion, ou chaque évènement est dépendant d’une infinité d’autres évènements, un monde inconnu, inquiétant. Cette soudaine explosion des choix, cette conscience de la multiplication des choix à l’infini, plutôt que de nous rendre plus libres, risque bien de nous conduire au cynisme et au nihilisme dans un monde où l’on considère la sincérité et l’optimisme comme une naiveté qui frôle la bêtise.

Dans la succession de ces vies alternatives auxquelles me donne accès internet, ce qui m’étonnait il y a quelques minutes ne m’étonne déjà plus, ce qui me semblait singulier et différent, est devenu banal. Vu et revu. Je serais également bien incapable de dire quel pourcentage de réel il y a là, où se trouve la réalité, “ce référenciel en perdition” (J. M. Vernier). Réalité et fiction se touchent et se contaminent, il n’y a plus d’intérieur et d’extérieur, comme avec le bagel. Dans ce monde, rien d’étonnant à ce que 42 puisse être une réponse crédible à la question du sens. Dans un tel monde, impossible d’imaginer un autre monde possible, puisqu’ils existent déjà tous. Alors tout finit par se valoir, on finit par perdre le sens de ce que nous sommes vraiment, à force de filtres, dont on ne sait plus si nous les créons ou si ce sont eux qui nous créent ; on se perd, on se lasse, notre sensibilité au monde et à autrui s’amoindrit jusqu’à laisser place à la solitude, la même contre laquelle se bat Joy : la solitude face à l‘absence de réponse à la question du sens.

Le multivers, c’est une métaphore de la vie d’un habitant de notre temps, à l’identité fragmentée en champs sociaux et à la sensibilité fragmentaire. Un monde où nous nous sommes perdus nous-mêmes et avons perdu les autres. Les personnages du film souffrent de ne pas se comprendre, de ne pas se voir. Ils ne parlent pas la même langue, au sens propre comme au sens figuré, ils ne vivent pas dans le même monde. C’est le sens des yeux que Waymond vient coller tel un enfant sur les sacs de linges. Et malgré ses efforts, la rencontre avec l’autre est impossible, angoissante, blessante, voire traumatisante.

Ce film a été perçu par certains comme un film générationnel. Cela ne saurait le définir mais il est certain que la génération Z vit de plein fouet cet éclatement du monde et de ses frontières du passé. Les symptômes principaux, malheureusement bien connus de cette génération, sont l’hyperactivité et la difficulté à se concentrer, ainsi que la dissociation identitaires face à des injonctions contradictoires : il faut se démarquer mais être comme tout le monde, être flexible mais savoir se fixer, être libre et autonome afin de paradoxalement devoir se conformer — librement bien sûr — à ce que l’on attend de nous, un monde où nous ne sommes jamais assez, et qu’en plus c’est de notre faute, parce qu’”on est libres”, on le sait, “tout est possible”, on est “maitres de notre destin” (drôle de destin dont on serait maitres), “les héros de notre propre vie”, le besoin de reconnaissance est infini mais impossible à combler puisque que nous reconnaissons en même temps la pluralité des critères et des référentiels.

D’ailleurs, si Jobu Tupaki a créé le bagel, ce n’est pas — comme on l’avait cru — pour tuer sa mère et pour détruire le multivers, mais pour se tuer elle-même en se laissant aspirer par le bagel, mourir, comme pour expérimenter la seule chose définitive, singulière et radicale, la seule à même d’avoir encore une intensité satisfaisante dans l’indifférence du tout : sa propre mort. Et pourtant, si Joy est là, avec sa rage de tout détruire, si elle a poursuivi sa mère à travers tout le multivers, c’est qu’elle avait l’espoir d’apprendre quelque chose de sa mère, une bribe de réponse à la question du sens, elle qui arrive pourtant à persister, alors qu’elle se trouve dans la pire version d’elle-même (on apprend au cours du film que c’est la raison pour lequel Alpha Waymond voit en cette Evelyn le potentiel d’arrêter Jobu Tupaki). Elle doit bien savoir quelque chose que Joy ne sait pas ? Non ? non… tout s’effondre de nouveau pour Joy et le sentiment de l’absurde, “né de la confrontation entre l’appel humain et le silence déraisonnable du monde” (Camus) ouvre en elle un puits sans fond existentiel, que rien ne peut plus combler, comme le trou du bagel. Face au bagel, au tore, au Tout, à l’être, la joie fait place à l’appel du rien, du vide, du néant.

Pour Evelyn, sauver sa fille, la convaincre de rester à ses côtés, c’est devoir donner tort au tore, réparer le trou dans la chambre à air de laquelle s’échappe le sens de l’existence à une vitesse astronomique.

Et c’est vrai que lorsque l’on contemple ce tableau depuis la position du spectateur, nous apercevons à vue d’œil nos efforts pour injecter du sens là où il n’y en a peut-être pas, face à un réel qui, en plus, semble fait d’une matière visiblement très peu adhérente au sens. Nous ressentons cette angoisse face à l’absence de sens, c’est-à-dire à la possibilité d’une liberté absolue, et cette lassitude face aux évènements qui semblent ne faire que se répéter, se décliner sans que nous ne semblions aller vers quelque chose de meilleur ou de plus vrai.

“Demain, hélàs ! il faudra vivre encore ; demain, contenu dans l’infini de l’aujourd’hui. Horreur de l’immortalité, perpétuité du drame de l’existence, nécessité d’en assumer à jamais la charge” (Levinas, De l’existence à l’existant)

J’ai envie d’abandonner ce Culture Bis, je vous le dis, de ragequit, en me disant que c’est peut-être Jobu Tupaki qui a raison, peut-être que rien ne vaut la peine. Pourquoi est-ce que je persiste ?

Alors que je m’apprête à tout laisser tomber, je me souviens de ce choix que j’ai fait, celui de m’atteler à vous parler de ce film-là en particulier, et je souris ; qu’est-ce que j’étais naïve, à quoi je m’attendais moi aussi ? Mais je me dis qu’il y avait quelque chose d’authentique et de courageux dans cette naïveté, dans cette croyance en la nécessité d’écrire. J’avais peut-être raison de croire naïvement que le message de ce film était nécessaire et je m’accroche à cet espoir. D’ailleurs, un bref pas de côté me fera me demander ce qui distingue la description que j’avais faite de la postmodernité des autres mythes de la modernité. Ca ressemble sacrément à nouvelle histoire plutôt qu’à une absence d’histoire. Alan Sokal, que vous connaissez si vous avez écouté l’épisode de Culture bis sur chatGPT, cloue à juste titre au pilori les propositions du type “il n’existe aucune vérité absolue”, ou “tout est relatif”, en rappelant que si ces propositions sont vraies, alors il faut qu’elles s’appliquent à elles-mêmes. Peut-être qu’il y a toujours de l’espoir finalement, je veux m’y accrocher et persévérer, mais j’ai besoin d’un peu d’aide car je sais maintenant qu’il ne suffira pas de réparer les mythes du passé.

Le cri du coeur de Waymond parait d’une naiveté déconcertante, la gentillesse, ou la bienveillance ne semblent pas très actuelles, pas très sérieuses, voire ridicules, expression d’une faiblesse plus que d’une force. Et pourtant, ce cri est une brèche dans laquelle s’engouffre l’espoir aussi vigoureusement que le désespoir s’engouffrait dans celle du non-sens. Une parole insensée au regard du chaos ambiant, mais une parole salvatrice.

Finalement, le malheur de Joy, c’est d’avoir cru que la vérité se réduisait à la totalité, une totalité totalitaire, qui dissout l’Autre dans le Même, qui lisse l’ensemble des vécus et des expériences. Le malheur de Joy est de croire que le Bagel — dans son absence de réponse — est la réponse, alors que la réponse était depuis le début, non pas dans la question, mais la question elle-même, dans le questionnement, dans ce désir de sens, ce désir de comprendre, au risque de se perdre. Il y avait depuis le début autre chose que la totalité des univers, quelque chose qui ne se laisse pas saisir par l’appropriation ou l’accumulation, quelque chose qui échappe à la totalité.

Alors, comment retourner le tore / tort ?

Le multivers est le problème, mais il est en partie la solution : nous sommes des individus de plus en plus ouverts à expérimenter de nouvelles choses qui, une dizaine d’années auparavant, nous paraissaient irréalisables. Nous vivons dans un monde décloisonné, où nous pouvons sauter d’univers en univers pour venir enrichir le nôtre. L’existence-même du film est le signe que nous continuons d’avancer dans la compréhension du sens, que nous ne perdons pas espoir, et que contre ce chaos, on peut opposer fièrement la gentillesse, la bienveillance, l’hospitalité comme une arme, malgré tout. “L’espoir est l’espoir que quand il n’est plus permis” (Levinas)

L’horrible n’est pas de savoir que nous allons mourir ou que nous pouvons mourir. L’horrible ce n’est pas le néant, ce n’est pas le vide. C’est le plein, l’Ëtre et l’injonction de continuer à être, sans savoir pourquoi. C’est d’assumer des choix, qui sont autant de renoncements, alors que nous n’avons peut-être en effet pas fait le choix initial, le premier choix, celui d’être là. Et pourquoi choisir de poursuivre dans cette vie plutôt que d’en choisir une autre, quand on peut tout être, quand un choix peut, comme un battement d’aile, déclencher un tsunami à l’autre bout du multivers ? Pourquoi préférer l’être au non-être puisque rien n’a de sens ?

Tout ce que nous voulons finalement, c’est être vus. Etre enfin vu et voir enfin, c’est se libérer d’un poids, alléger la pierre de Sisyphe en se proposant de la porter avec lui. Se voir vraiment, en dépit du multivers, se regarder et se rendre compte que la réponse que Joy cherchait dans la totalité se trouvait dans la seule chose qui n’y était pas : l’Autre, le particulier, et dans l’instant que l’on choisit de faire renaître à chaque fois, la valeur inestimable de ce qui nous incombe : la responsabilité que nous partageons, de devoir continuer de choisir et donc de renoncer, de nous rappeler la grandeur qu’il y a à assumer cette existence particulière dans laquelle nous avons été projetés.

Dans le film, les yeux sont graphiquement l’inverse du tore. Voir l’autre, véritablement, c’est être kind, gentils, bienveillants les uns envers les autres, c’est être prêts à le recevoir comme autre, et non comme un simple alter ego. Cette conversion du regard, par les yeux du corps ici et maintenant, si petits que nous soyons, ouvre un espace infini qui nous laisse entrevoir que nous ne sommes pas seuls face à l’énigme du sens, de nous découvrir Sisyphes au pluriel. C’est cette conversion du regard, cette ouverture à l’autre, cet amour, osons le mot, qui permet la conversion du “rien ne compte” nihiliste et destructeur du combat, au “rien ne compte” réconfortant de la réconcilation.

On pourrait faire tout ce qu’on veut, être où on veut, et pourtant on est là, malgré la souffrance qu’implique d’être là, parce qu’on l’a choisi et il nous incombe d’assumer ce choix toujours à renouveller comme une “naissance perpétuelle” (Levinas). Ce que nous montre le film, et c’est inattendu, c’est qu’il y a bien un sens à espérer qu’il y en ait un, quitte à devoir prendre la responsabilité de l’élaborer nous-même. Et le film nous souffle que nous aurons besoin d’aide dans cette aventure, que c’est un fardeau que nous porterons mieux à plusieurs. Le multivers nous aide à penser contre l’individualisme ou l’individualisation. Le film substitue au relativisme et à la relativisation la relation, comme un antidote. C’est dans la relation à l’Autre que se joue la relation à l’Ëtre.

Tout, partout, en même temps, c’est-à-dire dans le même temps, ce petit bout de temps, ridicule peut-être, mais précieux, parce que c’est le nôtre, celui que nous avons choisi parce qu’il nous a choisi.

Maintenant, je me rappelle pourquoi j’ai tant tenu à écrire ce Culture Bis.

Générique (tu connais) :