Le minimalisme, c’était un des mots clé de 2020 : il a 3 ans presque jour pour jour, confinés par la pandémie dans nos intérieurs, nous nous sommes retrouvés nez-à-nez ou côte-à-côte avec ces choses qui jonchent notre environnement le plus quotidien. Ces choses qui nous rassurent, qui contribuent à donner une histoire personnelle aux lieux que nous décidons d’habiter, dans lesquels nous jetons l’ancre, dans lesquels nous nous replions, nous retranchons parfois en cas de danger, comme en 2020 justement.

Ces choses nous sont apparues dans une lumière plutôt ambiguë : tandis que l’existence de certaines d’entre elles nous consolait de ne pas pouvoir sortir, d’autres nous ont gênés, encombrés. Et puis, tout ça, c’était quand même un petit peu de leur faute : nous avions conscience que tout ce qui nous arrivait était possiblement un des symptômes de notre mode de vie, de notre rapport à la nature et à notre environnement, dont l’accumulation des choses qui nous entourent est un autre symptôme. Nous avons alors découvert tout un tas de chaînes youtube liées au rangement, au besoin de se débarrasser de choses en trop, aux modes de vie minimalistes ou en autonomie, avec l’idée selon laquelle cette surabondance d’objets dans laquelle nous vivons en majorité n’avait rien d’anodin, ni pour l’avenir de notre planète, ni pour notre santé mentale.

Cette méfiance vis-à-vis de l’acquisition et de l’attachement à des biens matériels que l’on a tendance à accumuler, comme si nous tentions de remplir un vide, de “meubler” notre existence en la remplissant de choses, n’est pas nouvelle : on en trouve une version radicale dans les textes religieux avec la notion de vie ascétique et de modestie en opposition à la tyrannie du désir, du manque et du besoin, conséquence du péché originel nous condamnant à vivre dans un monde où chaque possession, même nécessaire, est un obstacle entre les hommes et Dieu. Des penseurs anciens comme les épicuriens, les stoïciens, ou encore Aristote, s’interrogent déjà à la notion d’équilibre à maintenir entre ce que nous possédons et ce que nous sommes car les deux pôles semblent entretenir un rapport exclusif : on a pour être mais plus on a, moins est, comme si les choses menaçaient de nous vampiriser une fois l’équilibre de l’être et de l’avoir rompu et que nous nous laissions happer par ce gouffre sans fond du désir, car sinon on s’ennuie. “Ainsi, toute notre vie oscille comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l’ennui”, ça n’est pas de moi, c’est Schopenhauer. La souffrance de ne pas posséder ce que l’on désir, puis l’ennui de posséder ce que l’on possède. Un mouvement pendulaire qui semble si impossible à enrayer qu’il pourrait se faire définition de la nature humaine.

La méfiance autour de l’avoir a donc une longue histoire mais semble avoir pris une autre dimension pour l’opinion publique autour des années 2010/2015 : la dimension de l’urgence, l’urgence climatique. Nous semblons avoir à un moment fait une overdose, et commencé à éprouver du dégoût pour ces pulsions d’achats de tout un tas d’objets dont nous savons pertinemment que nous n’en avons pas besoin. Et pourtant, en 2023, des influenceurs nous vendent encore une myriade d’objets inutiles voire dangereux, et les pénuries dues aux achats irrationnels à la moindre annonce pouvant laisser penser à une future pénurie, montrent que nous ne sommes pas encore sortis de tout ça. Nous sommes pour la plupart toujours esclaves de ce que nous possédons, parce que nous en sommes dépendants. Ce que nous possédons nous possède, en quelque sorte, une lecture capitaliste de la dialectique hégélienne du Maître et du serviteur en quelque sorte. Mais si c’est si évident, pourquoi est-ce si dur de se désengluer de tout ça ?

D’abord, il y a tout un tas d’objets que nous achetons ou gardons “au cas où”. C’est la peur du manque qui entre en jeu dans ces achats : combien d’objets gardons-nous dans l’idée qu’ils nous serviront bien un jour, et que ce jour-là bah on sera bien contents de les avoir achetés ! D’ailleurs, disclaimer, la peur du manque, c’est bien sûr une des explications au fait que le minimalisme de possession soit difficilement audible lorsque l’on manque véritablement : le minimaliste est une pauvreté que l’on a le luxe de pouvoir vouloir, si je puis m’exprimer ainsi, sans vouloir diminuer la pertinence et la nécessité de cette réflexion autour de nos possessions.

Nécessité, parce que le minimalisme soigne, il est une voie thérapeutique, une forme de detox, de jeûne, et en désencombrant notre intérieur, on désencombre notre intérieur, c’est-à-dire notre esprit, notre être, et ce lien semble bel et bien dépasser le stade de la métaphore. difficile de se concentrer dans une pièce encombrée, pour certaines personnes même difficile de se sentir “bien” ; nous sommes sans cesse détournés de nos objectifs par un trop plein de choses, comme si en effet, toutes ces choses nous parasitaient par leur seule existence et nous entravaient : au sens propre en nous forçant à nous sédentariser dans un lieu bien défini, un lieu réel ou émotionnel, et au sens figuré, en occupant nos pensées et en les emportant dans un tourbillon qui donne le tournis. Et il s’agit presque d’une addiction, car on prend même du plaisir à se débarrasser mais, dans un mouvement de pendule tout à fait schopenhauerien, une fois qu’on est débarrassé on aurait bien envie de ressentir encore le plaisir de se débarrasser.

Alors c’est déjà très dur de se séparer de nos objets matériels, imaginez maintenant que nous vivions à une époque où l’on prolonge la possession dans le digital et le numérique en multipliant les applications, en ouvrant des centaines de “fenêtres” sur nos ordinateurs, en saturant le cerveau d’informations et d’images par peur de manquer une info ? On serait bien dans le pétrin si j’ose dire…

Ceci dit, l’acquisition et la possession semblent tout de même avoir un concurrent de taille à notre époque : l’expérience. On préfère louer un appartement ou une voiture plutôt que de vouloir à tout prix en posséder un/e, on préfère voyager, se créer des souvenirs et des expériences plutôt que d’acheter quelque chose de concret, matériel. On offre même des expériences en cadeau (1h de conduite de voitures d’exception, 2h au SPA, un séjour à l’hôtel, une escapade à la campagne, un séjour culturel, un repas dans un restaurant…). Le faire semble avoir détrôné l’avoir, en tout cas dans nos cœurs, car l’avoir est d’une part menacé par la crise économique que nous traversons, et entaché par le tort que la production d’objets en masse cause à l’environnement. En expérimentant, en vivant plutôt qu’en possédant, nous nous sentons plus libres, et plus complets aussi : là où l’acquisition d’objets nous appauvrit, les expériences semblent nous enrichir.

C’est une idée qui me plait beaucoup, et en même temps … je me demande si nous ne nous laissons pas rattraper par nos vieux démons (vous vous rappelez, Schoppenhauer, le pendure de gauche à droite, la souffrance et l’ennui). Il y a quelques jours, le youtuber et streamer Inoxtag a annoncé tenter en 2024 l’ascension de l’Everest, le plus haut sommet du monde. Dans “Popcorn”, l’excellente émission animée par le streamer Domingo , Inoxtag revient sur cette annonce :

Il semblerait que le faire n’échappe pas aux travers de l’avoir, et que ces expériences que nous vivons, non seulement, semblent nous emporter dans une escalade (c’est le cas de le dire) mais en plus fonctionnent la plupart du temps exactement comme des possessions : nous les montrons, en les matérialisant sous forme de storys, de posts, comme si, cette expérience, si elle restait invisible, n’avait plus le même intérêt à être vécue. Nombre des expériences que nous faisons fonctionnent exactement comme les choses que nous possédons (cf la bucketlist), et il serait — je crois — illusoire de croire que ces expériences, considérées dans cette perspective en tout cas, nous enchaînent moins que nos possessions, et au fond de nous, je crois que nous le savons. Le “toujours plus” de la consommation moderne n’échappe pas à contaminer le domaine de l’expérience, vendue et achetée comme un produit, montrée, recommandée, notée, évaluée, comparée, soumise aux modes, etc. Ce que ressent Inoxtag, nous sommes nombreux / nombreuses à le ressentir nous aussi, à ressentir le besoin de vivre vite et beaucoup, et de multiplier les expériences pour ne rien avoir à regretter et pour éviter la douloureuse expérience de l’ennui.

Et pourtant, si l’on croit à notre analogie jusqu’au bout et si le culte du faire semble bien receler les mêmes périls que celui de l’avoir, l’overdose nous guette et nous devons nous y préparer. Nous n’échapperons pas à la question centrale et nécessaire, et en même temps la plus exigeante du minimalisme : celle de nous demander ce dont nous avons vraiment besoin et ce que nous voulons vraiment. Difficile question car elle nous enjoint à nous dépouiller, à nous défaire des choses, et à, si nous suivons ce chemin assez loin, nous confronter à l’insoutenable légèreté de l’être, à regarder le rien, le vide, en face. Et pourtant cette question est nécessaire, voire salutaire car aux vertus thérapeutiques.

Je vous invite à me suivre, nous allons faire un petit bon dans le passé. Ne vous excitez pas trop, quand je dis passé je parle d’il y a quelques semaines. Un voyage de quelques semaines en arrière dans ma vie, c’est tout ce que j’ai à vous proposer malheureusement ahah). Pour des raisons tout à fait banales à Paris d’appartement écroulé suite à un dégât des eaux, j’ai erré pendant quelques semaines entre les airbnb et hôtels pris en charge par mon assurance habitation, en attendant de retrouver mon chez-moi. J’ai donc eu l’occasion pendant ce laps de temps d’habiter des appartements différents du mien. Je me sentais bien dans certains, moins bien dans d’autres, jusqu’au dernier de ces appartements : sur l’annonce, des photos à l’esthétique Pinterest, un appartement au design et à la décoration minimaliste, aux murs et aux meubles blancs, et aux rares objets, eux-mêmes de formes minimalistes et aux tons plutôt neutres (gris, beige, marrons froids, certains verts, certains bleus mais pas tous attention). Sur le papier, j’ai adoré, parce que j’adore cette esthétique qu’on associe aux maisons d’architectes, ces lignes épurées, ces formes majoritairement géométriques et claires. C’est exactement ce dont j’avais besoin : me reposer l’esprit, et puis j’avais besoin d’avoir l’esprit libre pour réfléchir à ce Culture Bis, donc c’est l’esprit tranquille que je prépare ma toute petite valise pour me rendre vers ce nouvel appartement.

Comme d’habitude, je vous embarque avec moi, mais je pense qu’à un moment vous allez arrêter de me faire confiance, tant c’est toujours dans des bourbiers conceptuels que je vous emmène mais est-ce que je vous laisse le choix finalement ?

Et en effet, je rentre, je pose ma petite valise, et je me dirige dans le salon. Un salon assez vaste, avec deux meubles essentiellement : une petite table blanche et carrée d’environ 50 cm sur 50 cm, fixée élégamment au mur blanc, et un long canapé rectangulaire qui se trouve face à la fenêtre mais à l’opposé de la pièce donc trop loin pour permettre à la fenêtre sa fonction d’ouverture exploitable pour l’esprit mais ça, je suis trop fatiguée pour le remarquer, je décide d’aller me coucher et j’abandonne à l’obsurité cette pièce que je viens de découvrir pour me diriger vers ma chambre, non moins minimaliste. Une lampe qui ressemble à s’y méprendre à une œuvre d’art contemporain, des murs blancs, un tableau presque monochromique au mur et un lit aux draps blancs. Sur un des côtés du lit, comme volontairement dissimulée par l’architecture de la pièce, ce qui ressemble à une bibliothèque presque vide. J’y trouve à l’intérieur un livre d’histoire du design à l’esthétique minimaliste.

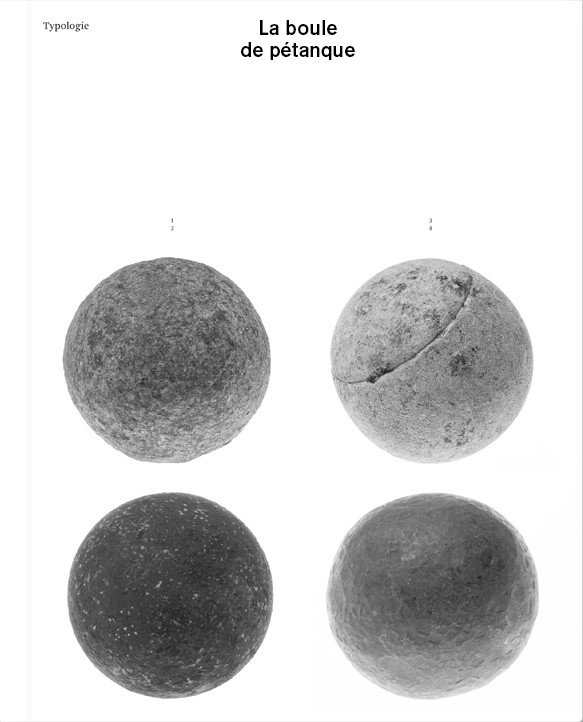

Assise sur mon lit blanc, dans le silence incolore de la pièce réchauffé par la petite lumière minimaliste, je fixe la couverture du livre et découvre le titre de l’ouvrage : “La boule de pétanque : typologie”. J’ouvre ce livre, et je me perds dans ses pages épurées, la plupart montrent simplement une boule de pétanque, en noir et blanc au centre de la page. Il y a parmi elles une boule de pétanque toute noire, d’un noir si dense qu’elle semble indestructible et formée d’une matière indivisible, à peine terrestre.

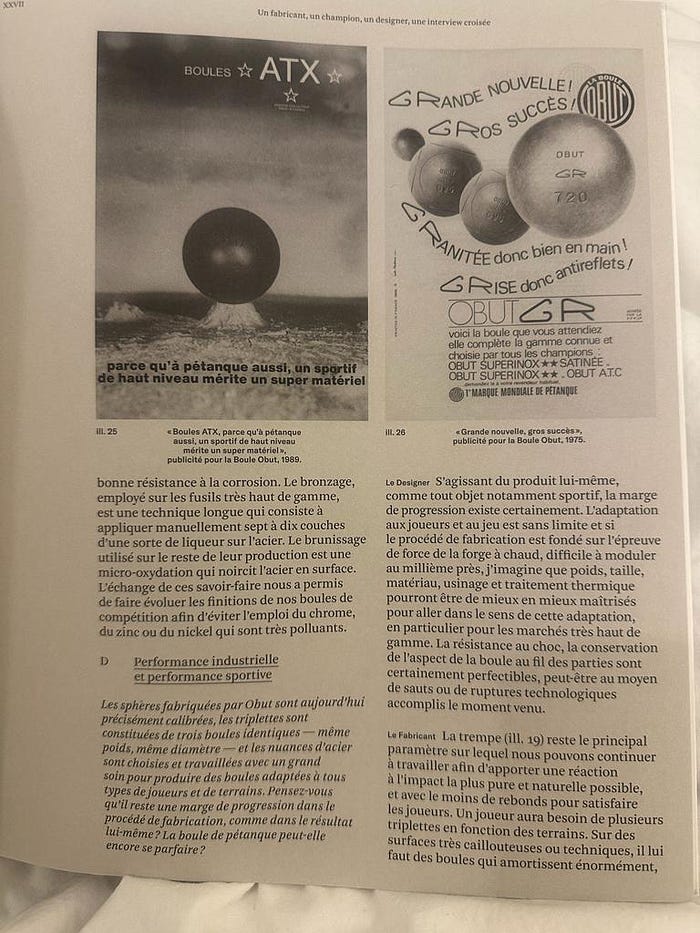

Je redécouvre cette même boule plus loin sur une affiche publicitaire de la marque Obut, où, surélevée sur son petit support et posée là dans un terrain que la perspective du cliché nous invite à penser vaste et vide, elle me fait penser au monolithe du film 2001: l’odyssée de l’espace de Kubrick : cette chose noire non identifiée, minimaliste, aux formes géométriques et parfaites, arrivée là on ne sait trop comment, posée là par on ne sait trop qui, servant à on ne sait trop quoi et émettant un signal disant on se sait quoi, destiné à on ne sait pas trop qui, tout en sachant qu’elle joue un rôle fondamental dans l’histoire de l’humanité.

Je tourne les pages, dans un sens puis dans l’autre, je porte attention aux détails car il n’y a rien d’autre sur la page qui vienne perturber mon regard, comme si le minimalisme des formes ouvrait ma perception et ma conscience à d’autres détails qui sinon seraient restés invisibles, et j’ai la sensation d’entrer dans un état méditatif : le temps des pensées semble se ralentir, jusqu’à se suspendre. En fixant ce cercle au centre de la page, j’oublie tout ce qu’il y a autour, et ce n’est pas le tableau au mur, ni cette lampe au design contemporain qui sauraient m’extirper de cet état méditatif.

son notification iphone

Bon bah voilà, fin de l’expérience hein, ce fut bref j’en suis désolée. Me voilà remontée brusquement à la surface de la conscience, au rez de chaussée l’esprit, son étage le plus bruyant et le plus fréquenté. Je profite de cette interruption pour tourner la page, et je me plonge dans la section suivante du livre, intitulée “Un fabricant, un champion, un designer, une interview croisée”. Brillant, j’ai envie de dire. Et surtout brillant d’avoir placé dans cet appartement minimaliste une bibliothèque minimaliste et d’y avoir placé un livre au design minimaliste sur l’histoire d’un jeu plutôt minimaliste lui-aussi.

Une note de bas de page renvoie vers une adresse youtube. Aussi étrange que soit le geste de taper une adresse youtube, bien sûr qu’on va taper cette adresse, et ça va même nous procurer un pic d’adrénaline assez conséquent de partir sur les traces de cette ressource cachée, invisible.

Trêve de suspens, c’est une video en noir et blanc, j’y vois un champion de pétanque enchainer les tirs individuels à une vitesse conséquente, dans un rythme presque mécanique, avec un geste d’une discipline millimétrique, des tirs d’une perfection hypnotique. Il s’agit de Philippe Quintais qui, en 1991, manque d’égaler le record du monde individuel avec 991 boules touchées sur 1000 en moins d’une heure. Philippe Quintais c’est “le champion” de l’interview qui se poursuit d’ailleurs par une référence au livre “le Zen dans l’art chevaleresque du tir à l’art” de Eugen Herrigem (vraiment c’est de pire en pire cette histoire) et à la sensation procurée par le bon tir : “ces coups qui portent à la cible ne sont — je cite — que des preuves et confirmations d’une vacuité totale d’intention, du dépouillement du moi, de l’absorption portée au maximum”. Le minimalisme de l’exercice semble sortir le champion de lui-même, il devient ce geste répété, ce geste parfait, il devient la parabole, il devient le mouvement, il sort de lui-même à l’image de la boule qui quitte la paume de la main. Au bout de quelques secondes de visionnage, comme le champion lui-même, le spectateur se met à ne penser à rien… Qu’est-ce que ça fait du bien de ne penser à rien, ou de n’être concentré que sur une seule tâche, une chose à fois, un lancer après l’autre, méthodiquement. C’est un état très fragile, très précaire, qui est menacé à chaque seconde dans son équilibre, une pensée parasite peut venir le déranger à tout instant.

son notification iphone — excusez-moi, j’éteins mon téléphone.

Bref, je m’apprête à refermer le livre, quand je tombe sur une surprenante sous-partie intitulée “le paradoxe du cochonnet”. Le cochonnet, ce petit objet effacé derrière sa fonction et paradoxalement condition sine qua non de l’émergence d’un magnifique système de relations, d’interrelations et de configurations, un peu comme les quelques objets de la chambre dans laquelle je me trouve finalement. Je repense tout à coup à un interview que j’avais entendue sur le film 2001 : l’odyssée de l’espace, une interview de deux ethnologues auteurs d’un livre sur 2001 intitulé Le foetus astral. Dans cet essai, les auteurs analysent le film dans une approche structurale qui permet de saisir un niveau du film qu’une analyse classique basée sur la narration ne permet pas, et ce que montre cet essai c’est que le film crée son propre langage, un langage sans référent extérieur apparent ou identifiable. Le monolithe n’a de sens que mis en relation avec les autres formes géométriques présentes dans le film, qui fonctionnent comme des signes, qui ont besoin d’être mis en relation avec d’autres signes pour bafouiller leurs bribes de signification — parce que dans le film il n’y a pas plus que des bribes de sens, on ne sait jamais vraiment ce que veut dire ce monolithe, il n’y a jamais de réponse, en tout cas pas de réponse qui serait donnée par le scénario ou l’histoire du film, si tant est qu’il y en ai même une, paradoxal pour une odyssée.

Et puis là puisque vous êtes dans ma tête vous observez que le flou de ces pensées se dissipe et que nous nous retrouvons de nouveau dans cette chambre, que notre regard se pose tour à tour sur les quelques objets présents dans la pièce : l’oeuvre abstraite minimaliste au mur, la typologie des boules de pétanque, la lampe au design contemporain, et je remarque qu’eux aussi semblent s’effacer, et à leur place, je finis par voir le faisceau qu’ils créent, les lignes qui les relient, le rapport qu’ils entretiennent entre eux. Leur placement dans l’espace semble avoir été pensé dans leur coexistence, un peu comme une nature morte, les formes — géométriques — semblent se répondre, tout en parlant une langue que je ne comprends pas. Notre regard se perd, sur le blanc du mur, comme il s’était perdu dans les withe spaces si cher au design minimaliste adopté par le livre, et je flotte, comme l’astronaute du film, embarquée dans une odyssée de l’espace, de l’espace blanc, de l’espace presque vide, et comme l’astronaute du film je suis aspirée infiniment par ce vide, jusqu’à oublier tout tout autour, et à sentir mon esprit investir chaque recoin de la pièce, sauf qu’au moment où l’astronaute du film se voit mourir et renaitre, moi, je me suis endormie.

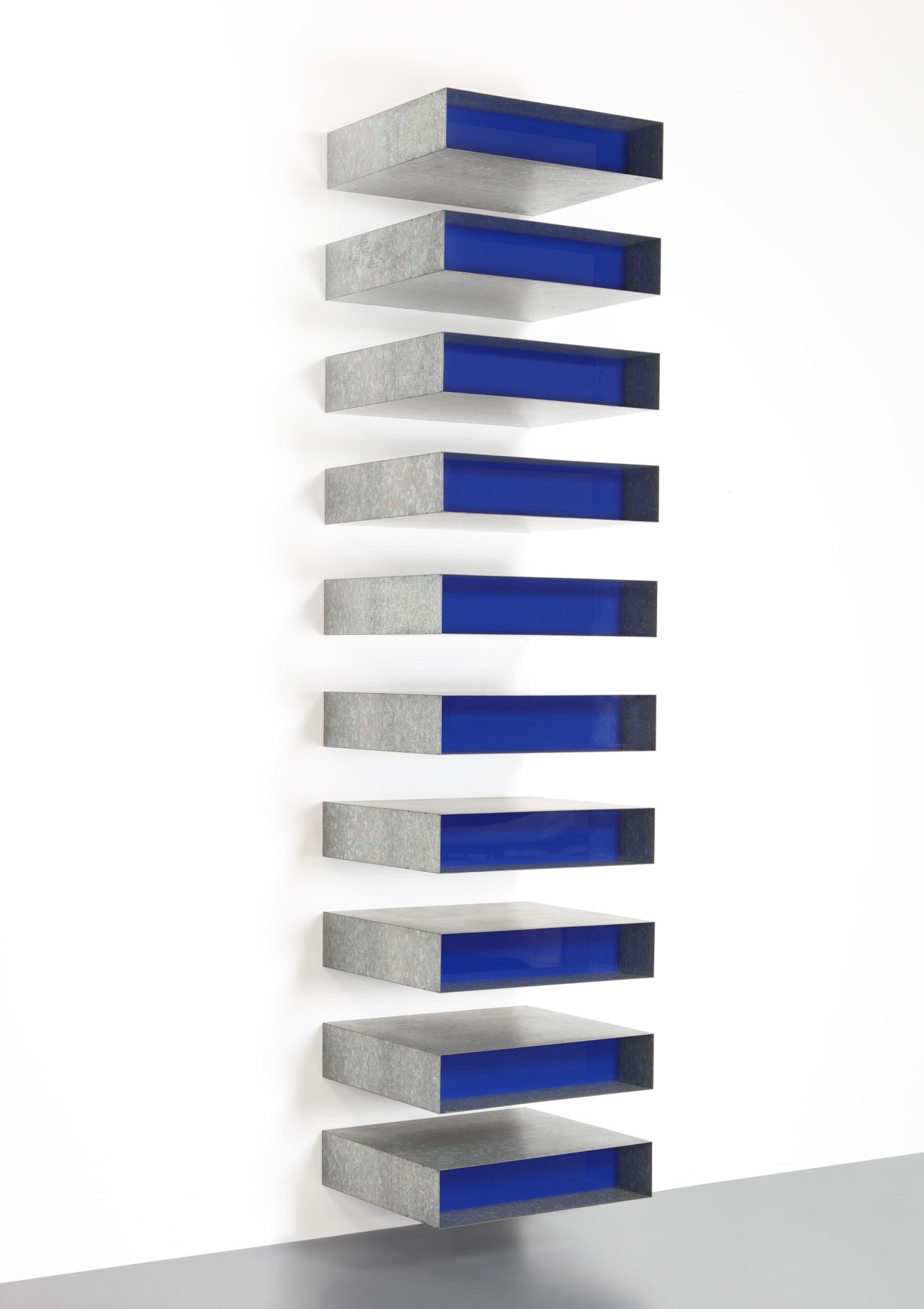

Le lendemain matin, alors que j’arrive hagarde dans le salon, je repense à la soirée d’hier : et je me dis que cette expérience m’a fait du bien, que la temporalité effrénée des derniers jours et la fatigue de changer sans cesse d’appartement avaient connue une accalmie fort appréciable. Assise sur le canapé, je me saisis du seul objet que j’ai à portée de main, un des seuls objets de la pièce, encore un livre, d’art contemporain cette fois. Mais celui-ci je ne l’ouvre pas, je me contente de réfléchir à son contenu : finalement, est-ce que je n’avais pas fait une expérience similaire à celle du spectateur d’un monochrome, ou d’une œuvre minimaliste à la Ad Reinhardt, à la Donald Judd ou à la Frank Stella ?

L’œuvre minimaliste est une œuvre dont la matérialité semble s’effacer derrière la forme, puis s’effacer tout court, au profit de l’intention de l’artiste, si on la connaît, ou, si on ne la connaît pas, au profit de notre propre intention, de l’intentionnalité pure de notre conscience.

L’œuvre minimaliste est une œuvre qui ouvre un espace de tête à tête avec nous-même, elle est réflexive par excellence, par principe.

Rien de surprenant à ce que le principe du minimalisme, less is more (une sorte de — = +), soit la formule de l’architecte Mies van der Rohe, un des architecte emblématiques du Bauhaus, école de design et d’architecture dont l’esthétique minimaliste s’inscrit en réaction à ce que l’on nommera par la suite la société de consommation, cette même réaction qui conduira à la naissance de l’art minimaliste dans les années 60 (d’ailleurs j’y pense, 2001 est un film de 1968, et Kubrick était un amateur d’art minimaliste donc tout se tient).

L’image figurative, qui avait déjà un statut suspect depuis Platon, devient encore plus suspecte à l’heure de la publicité et de la manipulation par les images. Une image peut mentir, elle peut servir une propagande, elle est un simulacre qui peut masquer le réel ou son absence, devenir muette et se mettre par là même à raconter autre chose que ce qu’elle racontait initialement (je vous conseille à ce propos, avant qu’elle se termine, l’excellente exposition des photographies de Thomas Demand au Jeu de Paume à Paris).

Les images sont partout et détournent sans cesse notre attention, en même temps qu’en nous absorbant, elles nous détournent de nous-même, contrairement à l’art minimaliste qui, à l’aide des formes les plus simples, nous offre un accès direct à l’être ou du moins une belle ouverture, si vertigineuse et effrayante soit-elle, à ce qui est et par la même occasion à ce que nous sommes mais aussi à la façon dont nous interagissons avec notre environnement, les relations que nous bâtissons entre nous et ce qui n’est pas nous. Avec le minimalisme, que ce soit le design, la musique, l’art ou l’architecture émerge une sorte de grammaire, une structure, qui ne raconte rien ou presque rien, un récit minimal qui n’est même plus un récit et qui laisse notre esprit investir son immensité et atteindre quelque chose qui semble aussi essentiel qu’inaccessible, quelque chose pour lequel on aura peut-être jamais de réponse finalement, à savoir l’énigme de l’être.

Alors c’est bien beau tout ça, mais pourquoi est-ce que d’un seul coup on ressent une forme de malaise ? Pourquoi je n’ai pas envie de me poser pendant des heures sur ce canapé, pourquoi je suis comme bloquée là, comme si le reste de l’espace n’était pas vraiment praticable ? Déjà, le canapé est seul, pas de table à proximité pour arrêter mon regard ou esquisser les futurs déplacements que je pourrais faire dans la pièce, il n’y a que du vide. J’aurais besoin d’un café mais une machine à café aurait certainement gâché l’esthétique immaculée de la pièce, c’est certainement pour cela qu’il n’y en a pas. Et puis la plupart des tiroirs sont de faux tiroirs qui ne s’ouvrent pas (bizarre pour un courant qui place l’utilité comme principe directeur) tout n’est qu’esthétique épurée, et cette esthétique commence à me déranger car elle m’empêche d’habiter réellement l’appartement, de m’y sentir chez moi ; rien n’est cosy ou accueillant dans cette ambiance, j’ai l’impression d’être bloquée dans un espace liminal, un no mans land — serais-je tombée dans les backrooms, après tout leur architecture est souvent elle aussi — comme par hasard !! — minimaliste.

Je suis tombée sur un tweet datant du début du mois, sur le compte du média Spotters, faisant référence à la vidéo d’un autre tweet, où l’on voit une personne filmer un restaurant mexicain à la décoration chargée et colorée, puis découvrir des toilettes très sobres, d’un gris qualifié de gris corporate ou encore de millennial grey.

Cette tendance architecturale et décorative est celle observée dans de nombreuses rénovations de maison, où l’architecture intérieure authentique est transformée en endroit neutre. Gris millennial, car il semblerait que cette génération, née dans les années 80/90, dont je fais partie, en soit particulièrement friande. Cette esthétique est ici décriée pour son côté “passe-partout” et standardisé, fait pour plaire au plus grand nombre. Selon Spotters : “c’est propre et formel, comme si personne n’habitait là et qu’on parlait d’un appartement témoin”. Une esthétique suspecte, car en effet elle semble proche de celle des bureaux, comme s’il s’agissait de brouiller les frontières entre intimité et monde du travail.

Et ce ne serait pas la première fois que le minimalisme serait un parfait cheval de Troie pour le capitalisme, pensons à l’esthétique minimaliste des produits Apple ou au minimalisme devenu business et argument de vente, aux logos des grands groupes, qui se simplifient au fil du temps, car la simplicité est gage de lisibilité et d’impact en publicité. A ce demander si nous ne sommes pas trompés ici par l’équivalence platonicienne du Beau et du Bien.

La neutralisation est pourtant bien un instrument philosophique : des stoïciens aux phénoménologues, l’épochè est un instrument de méthode essentiel : il s’agit de suspendre le flux des pensées quotidiennes, de neutraliser les jugements spontanés, de se débarrasser de ce dont on peut se débarrasser, pour dévoiler l’acte de subjectivation en lui-même. Descartes, dans les Méditations métaphysiques met en suspens l’existence du monde, pour laisser apparaître le “je pense”, équivalent du “je suis”. Ce mouvement de soustraction fait à chaque fois l’objet d’un travail méthodique rigoureux. Mais le processus de neutralisation ne peut pas être un but en soi, il ne peut pas être autre chose qu’un outil au service de la méthode. Et neutraliser ne signifie pas rendre neutre, c’est peut-être là encore un des grands malentendus de cette histoire. “L’inhumaine neutralité”, comme la nomme le philosophe Levinas dans son ouvrage De l’existence à l’existant, n’est pas habitable. Toutes les expériences de la neutralité abolissent en quelque sorte la distinction sujet et objet, comme nous l’avons vu pour l’art minimaliste. Une “rêverie répugnante”, selon les mots de Levinas, où la distinction du dehors et du dedans n’est plus assurée. C’était donc ça, l’angoisse que j’avais ressentie dans cet appartement : j’avais bien vécu un moment limite, où, certes, j’avais peut-être entrapperçu l’Etre, ce mystérieux il y a, mais où j’avais en même temps senti que le neutre, s’il me conduisait à lui, comportait en même temps en son coeur le pouvoir de me neutraliser moi-aussi. Contempler cet au-delà, ou en-deçà du monde, sentir cette présence qui est en même temps la plus grande des absences, menace le sujet de désubjectivation et l’abandonne, selon les mots de Blanchot, à l’angoisse de sa propre neutralisation. Selon Levinas, face à l’identité de l’être que nous avons entr’apperçu, il est nécessaire et urgent d’initier des ruptures, de produire de l’autre et de se désengluer de cet “il y a”, en brisant ce mouvement de soustraction qui menace de nous emporter avec lui. Au contraire, une fois cette expérience faite, c’est encore et toujours la même question qui surgit : il nous faudra sortir de ce tête à tête avec cet être dont la nature de tout ressemble beaucoup trop à celle du rien pour nous être agréable et qui exclut l’Autre (ce qui laisse entrevoir ses implications dans le champ de l’éthique). Je vous renvoie, si vous voulez approfondir ces questions à l’excellent article de Sophie Galabru, “Contre une philosophie du neutre”.

Revenons à nos choses et à cette expérience douloureuse de la neutralité dont je venais d’être victime (drama queen). J’avais donc compris que le minimalisme ne pouvait pas être un but en soi, et qu’il fallait rester vigilant sur ses implications.

Le minimalisme puise ses racines dans la philosophie japonaise, inspirée elle-même par le bouddhisme zen. La question urgente posée par le minimalisme est celle de notre liberté et de la possibilité d’une volonté forte et autonome, une volonté qui tienne sur ses deux jambes sans l’aide de la matérialité débordante. Cela pose aussi la question de notre façon d’occuper l’espace, et de notre rapport à ces choses, à nos choses, c’est-à-dire sur notre façon d’habiter le monde et de maîtriser cette temporalité qui nous échappe lorsque nous sommes happés par trop de distractions. Cette temporalité que certaines de nos choses viennent pourtant nous aider à créer, à dessiner, car les choses qui nous entourent ou leur absences ont aussi une incidence sur la temporalité de notre flux de pensée, sur sa manière de se déployer, de s’étendre et les choses constituent aussi bien la possibilité d’un ancrage maîtrisé de la pensée que de notre propre perte.

Lorsque j’ai enfin pu retrouver mon chez-moi, j’ai eu l’impression d’entendre une mélodie surgir du silence dans lequel j’avais été plongée, et j’en fus soulagée, je dois l’avouer. Mais cette rencontre étrange que j’étais persuadée d’avoir vécu, certes à la manière des êtres de 2001 l’Odyssée de l’espace face au monolithe, c’est-à-dire en y comprenant rien finalement, m’a cependant conduite à la certitude de la nécessité — thérapeutique — de silences bien placées, entre des notes de musique que nous aurons choisies, étudiées dans leur rapport, et à la conviction que c’est là que réside notre liberté : non pas dans le neutre, mais dans des choix, des choix réfléchis concernant ces objets que l’on possède ou des pensées que l’on produit ou laisse se produire et s’installer en nous jusqu’à encombrer parfois notre esprit.

Revenir à l’essentiel pour être au plus proche de ce que nous sommes : la distance la plus lointaine à partir de laquelle, en plissant les yeux, on peut entr apprécevoir l’être, sans pour autant risquer de se perdre en lui.